- República Empresa

- Posts

- Guatemala frente al espejo tico

Guatemala frente al espejo tico

¡Buenos días!

Atraer IED no es cuestión de azar, sino de estrategia sostenida en el tiempo. Costa Rica se ha consolidado como éxito centroamericano. Con una estrategia basada en estabilidad política, seguridad jurídica, educación y una apuesta por la sostenibilidad, ha logrado posicionarse como hub para multinacionales en servicios médicos, tecnología y manufactura avanzada. Las empresas ven en Costa Rica un aliado en la construcción de cadenas de valor responsable.

Guatemala, por su parte, enfrenta el desafío de diversificar y ampliar sus flujos de inversión. A sus ventajas naturales (ubicación y población joven) debe añadir el fortalecimiento institucional, simplificación de trámites y proyección de mayor seguridad jurídica. Y la siempre presente tarea de mejorar su infraestructura.

No se trata de replicar de forma mecánica el modelo costarricense, sino de observarlo y adaptar sus mejores prácticas a la realidad nacional.

Agradecemos su opinión y comentarios.

Alice Utrera

Costa Rica: manual para atraer IED

629 palabras | 3 min de lectura

Costa Rica ha escalado hasta ser el principal receptor de IED de Centroamérica, gracias a una estrategia clara, fortaleza institucional y compromiso con la productividad. Estos elementos han impulsado empleo, innovación y exportaciones. Guatemala podría observar con interés este modelo consolidado y analizar cómo replicarlo.

Por qué importa. Costa Rica demuestra que la IED no es solo capital, sino motor estructural del desarrollo empresarial. Ha fortalecido su oferta competitiva desde lo institucional y ha generado ventajas duraderas.

Una estrategia estatal articulada, con incentivos y zonas francas, impulsa la llegada de inversiones de alto nivel.

Eficiencia logística (puertos, aeropuertos, carreteras) incrementa la competitividad internacional.

“Costa Rica ha mantenido una visión de Estado con instituciones fuertes y liderazgo político para facilitar trámites”, explica Juan Carlos Zapata, CEO de FUNDESA.

En el radar. La creación de una marca país estable ha sido clave para sostener el liderazgo en atracción de capital. A diferencia de otros países con narrativas interrumpidas por vaivenes políticos, Costa Rica apostó por continuidad, consistencia y visión empresarial.

Rodolfo Mendoza, director de Diestra, lo resume en tres claves: “intencionalidad, constancia e institucionalidad. Costa Rica construyó una marca país sólida sin importar quién gobierne”.

Esa coherencia permitió desarrollar zonas francas robustas y sectores de alto valor, posicionando Costa Rica como un destino confiable para tecnología, manufactura y servicios.

El país no solo promueve inversión; la convierte en política de Estado. Esa estabilidad narrativa es difícil de construir. Y aun más valiosa de sostener.

Entre líneas. El éxito se ha vinculado al rápido crecimiento de la manufactura de dispositivos médicos. Aunque impulsa exportaciones, también provoca dependencia de un solo sector y mercado. Esa concentración, sumada a nuevos aranceles de EE. UU., obliga a revisar la sostenibilidad del modelo.

En 2023, el sector aportó casi el 50 % de las exportaciones, según la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), con empresas como Abbott, Boston Scientific y Medtronic instaladas en zonas francas.

El pasado año, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. subió aranceles a productos médicos de Costa Rica, presionando a un sector que crecía con condiciones preferenciales.

“Han sabido atraer inversión especializada, pero hay que abrir nuevos mercados y sectores”, advierte Zapata.

El otro lado. El cierre de Intel no pasó desapercibido. Aunque mantiene operaciones de ingeniería y servicios corporativos, la salida parcial de este emblema industrial lanza señales que el entorno empresarial no puede ignorar.

Intel fue la primera gran multinacional tecnológica en apostar por Costa Rica en 1997. Su presencia ayudó a posicionarlo como hub confiable para inversión de alta complejidad.

Hace un lustro, la empresa reabrió operaciones de prueba y ensamblaje. Ahora las trasladará a Vietnam y Malasia para ganar eficiencia frente a presiones logísticas y geopolíticas.

“Costa Rica ya tiene su nombre ganado, pero pierde a un embajador estratégico”, reflexiona Mendoza. El reto será contener lecturas erróneas del retiro y redoblar esfuerzos en innovación e IA.

Ecos regionales. Guatemala tiene ventaja si logra aprender y sincronizarse con los mecanismos costarricenses, alineando su perfil exportador.

Sectores como alimentos y bebidas, BPO y manufactura liviana ofrecen canales naturales de aproximación.

“Hay que construir una conciencia nacional sobre la necesidad de atraer inversión para incrementar exportaciones”, señala Mendoza.

Zapata insiste en que solo con infraestructura moderna, instancias confiables y visión clara se puede activar un ciclo virtuoso similar.

Lo que sigue. El modelo costarricense no es imitable automáticamente, pero sí ofrece lecciones para aprender. Guatemala tiene ahora la oportunidad de fortalecer lo estructural y apuntar a resultados concretos.

Reformar la ley de inversiones, consolidar una marca país y aumentar inversión en capital humano y logística son urgentes.

“Toda inversión extranjera genera salario y exigencia de productividad”, enfatiza Mendoza.

El momento es propicio. El nearshoring rompe esquemas globales, y la región tiene ventana para responder con audacia y coherencia.

¿Puede Guatemala aprender de Costa Rica en lo relativo a la atracción de IED?? |

Iniciar Sesión o Suscríbete para participar en las encuestas. |

La energía solar alcanzó un nuevo récord mundial en este primer semestre. De acuerdo con datos del laboratorio de ideas independiente Ember, se sumaron 380 gigavatios (GW) de nueva capacidad fotovoltaica en seis meses, lo que representa un incremento del 64 % frente al mismo periodo de 2024.

La cifra resulta relevante porque el año pasado no se superaron los 350 GW instalados hasta septiembre. Este año la marca se alcanzó en junio. Con este desempeño, la energía solar se mantiene como la fuente de electricidad de mayor crecimiento en el mundo, impulsada por la expansión de instalaciones en varias regiones.

El informe de Ember señala que la capacidad solar instalada global se ha duplicado desde 2023, lo que constituye un ritmo sin precedentes en la transición energética.

“En un mundo de mercados energéticos volátiles, la solar ofrece energía de producción nacional que puede desplegarse a una velocidad récord”, explica Nicolás Fulghum, analista sénior de energía de Ember.

El ránking de países muestra a China en cabeza, seguido de EE. UU. e India, en la segunda y tercera posición, respectivamente. En contraste, Alemania y Brasil reportaron caídas en su volumen de nuevas instalaciones, lo que refleja que incluso mercados consolidados pueden enfrentar obstáculos regulatorios o de inversión que limitan su crecimiento.

En África, las importaciones de paneles solares aumentaron un 60 % en los últimos 12 meses, principalmente procedentes de China. No obstante, la falta de estadísticas oficiales sobre capacidad instalada impide dimensionar con precisión el avance de esta tecnología en la región.

El dinamismo solar no solo se refleja en la velocidad de instalación, sino también en su aporte a la seguridad energética. El documento citado subraya que la expansión de la capacidad fotovoltaica está contribuyendo a diversificar las fuentes de generación y a reducir la dependencia de combustibles fósiles en varios países.

En el caso de Guatemala, el tema también está en agenda. Alfonso González, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), indica que “la energía solar es nuestra gran oportunidad”. Según el directivo, los proyectos solares en construcción, estimados entre 300 y 400 MW, pueden contribuir a aliviar la demanda en los próximos tres años, antes de que entre en operación la PEG-5.

Los datos de Ember confirman que este año se perfila como un récord para la energía solar. La expansión fotovoltaica continúa marcando el ritmo en la instalación de nuevas fuentes de generación y refuerza su papel en la transformación de los sistemas eléctricos a nivel global.

Por: Marcos Jacobo Suárez Sipmann

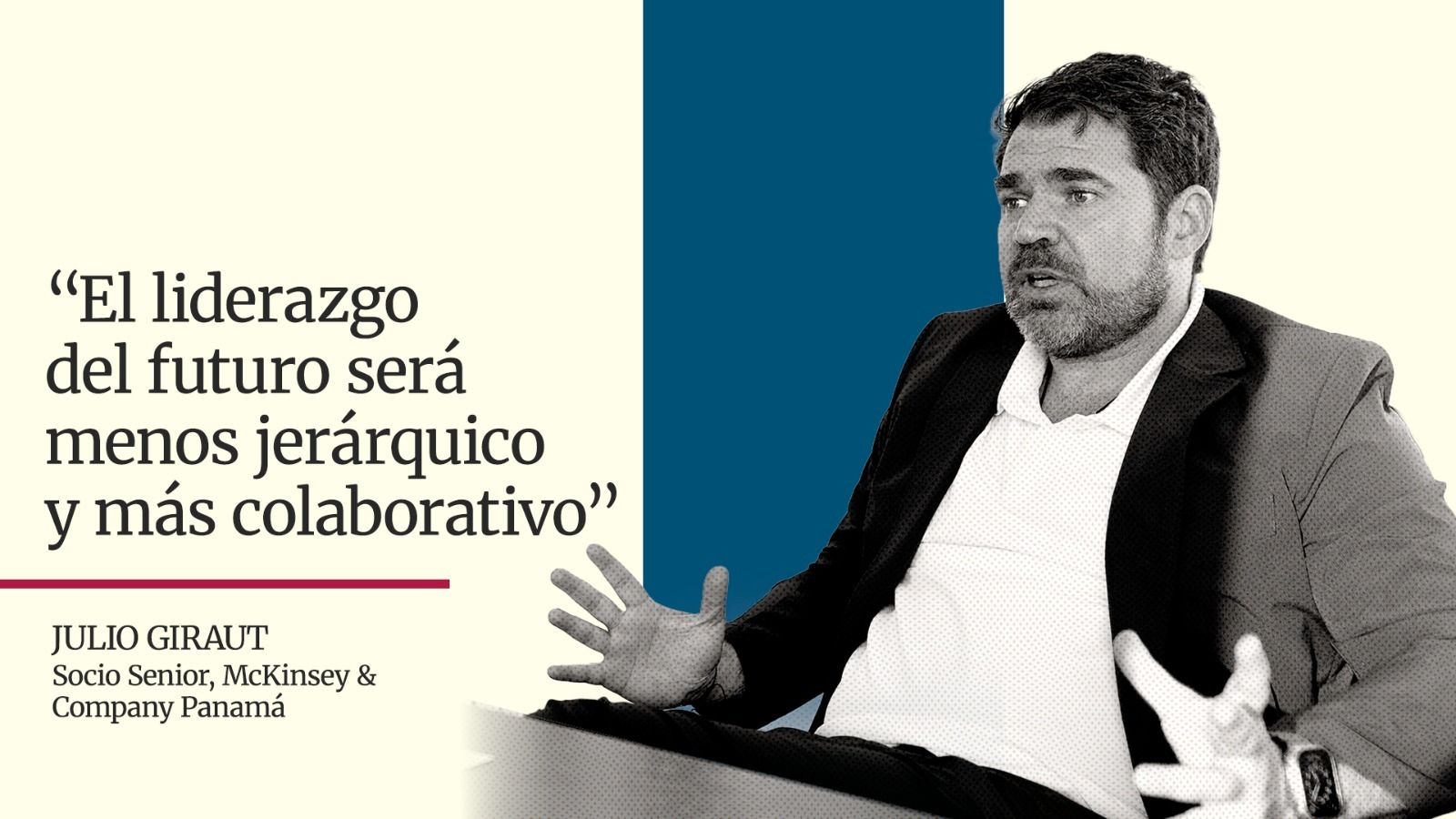

Julio Giraut, socio senior en McKinsey Panamá, comparte su visión sobre el desempeño organizacional y el liderazgo en Centroamérica. Lideró durante ocho años la expansión regional de la firma, identificando el potencial del talento local y la importancia de adaptar las organizaciones a los cambios tecnológicos y culturales.

Giraut profundiza en la necesidad de liderazgos más colaborativos y humanos, así como la transferencia efectiva de conocimiento. Destaca cómo la sostenibilidad se ha convertido en un factor esencial para la competitividad empresarial. Subraya desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas centroamericanas para seguir creciendo en un entorno dinámico e innovador.

¿Qué le motivó a especializarse en el desempeño organizacional y de personas en McKinsey?

—Pasé los últimos ocho años liderando la creación y expansión de la oficina de McKinsey en Centroamérica. En ese proceso observé dos características clave de la región: empresas familiares con fuerte crecimiento y un liderazgo joven.

También noté que estas dinámicas se repetían en mercados emergentes como Medio Oriente o Sudeste Asiático. Esa coincidencia me inspiró a profundizar en cómo acompañar a las organizaciones en sus transiciones.

El objetivo fue convertir la práctica en un motor de crecimiento e innovación, centrado en tres pilares: actualizar modelos operativos en la era de la IA, crear comunidades para líderes emergentes y acompañar la transformación hacia estilos de liderazgo más colaborativos y menos jerárquicos.

¿Qué rasgos distinguen al talento centroamericano frente al de otros mercados internacionales?

—Lo primero es una gran hambre de conocimiento, acompañada de la humildad de querer aprender y reconocer lo que viene de afuera. Ese deseo de crecer marca la diferencia.

Segundo, una ética de trabajo sólida, caracterizada por dedicación, esfuerzo y la capacidad de trabajar en equipo. Es un rasgo muy consistente en los distintos países de la región.

Por último, el talento centroamericano responde de igual a igual frente a colegas globales. En McKinsey lo hemos comprobado al ver cómo se desempeñan con éxito en proyectos de alcance internacional.

¿Considera posible transformar una organización sin reemplazar a las personas que la dirigen desde la cúpula?

—En nuestra experiencia, la mayoría de los ejecutivos sorprenden por su capacidad de adaptarse y cambiar, siempre que exista apertura y humildad. No suele ser necesario reemplazar a toda la organización.

Generalmente, se distinguen tres perfiles: quienes se entusiasman de inmediato con la transformación, quienes necesitan tiempo para convencerse y quienes se resisten de forma persistente.

En muchos casos, los más reacios terminan optando por salir por decisión propia, cuando ven que la organización ya tomó un rumbo claro y que la mayoría respalda ese cambio.

¿Qué tendencias en liderazgo y gestión de talento ve como más relevantes para los próximos cinco a diez años en la región?

—El liderazgo del futuro será menos jerárquico y más colaborativo. Los líderes ya no tendrán todas las respuestas, sino la capacidad de hacer las preguntas correctas y de integrar distintas perspectivas.

Otro cambio importante es la inclusión generacional. Los jóvenes entran con nuevas expectativas sobre propósito, flexibilidad y balance, y las organizaciones deben adaptarse a esa realidad para no perder talento.

Finalmente, la IA y la automatización transformarán el trabajo. No desaparecerán los empleos, pero sí cambiarán las habilidades necesarias. El liderazgo deberá enfocarse en acompañar a las personas en esa transición.

¿Qué mensaje daría a los jóvenes profesionales que aspiran a liderar transformaciones en la región?

—Primero, que crean en la capacidad de Centroamérica. A veces el talento joven busca oportunidades afuera porque siente que aquí no hay espacio para crecer, pero la realidad es que el potencial está.

Segundo, que se preparen en habilidades blandas tanto como técnicas: escuchar, conectar y movilizar personas será tan importante como manejar datos o finanzas. Y finalmente, que tengan paciencia: el cambio es posible, pero requiere tiempo y consistencia.

Desbloqueado el TLC entre Mercosur y la Unión Europea después de la visita de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a Uruguay.

El dólar se sigue depreciando tras el informe de empleo norteamericano. El Índice del Dólar estadounidense ha bajado un 0.21 % hasta 97.50.

El oro continúa su recuperación impulsado, entre otros factores, por su demanda física. Ha subido un 38 % desde el comienzo del año.